Un duro colpo per la cultura e l’arte abbiamo perso Enzo Mari e Lea Vergine che amava dire: “L’arte è importante perché non è necessaria. E il superfluo è quello che ci serve per essere un po’ felici”, spiegava sicura la grande Lea Vergine con quella voce profonda che sembrava scolpita dal fumo delle sue mille sigarette. E aggiungeva sarcastica: «non ti aiuta a risolvere i problemi della vita, ma è un rifugio, in questo senso è un po’ come una benzodiadepina». Per entrambi e stato un lavoro lungo sessant’anni di ricerca e sperimentazione per Enzo Mari mentre per Lea Vergine il voler capire i perché dell’arte, sempre profonda, eversiva, tagliente, aveva fatto di lei una delle voci più autorevoli, intelligenti e innovative nel campo della critica. La coppia si incontra a Napoli, dove lei viveva, nel 1965, su invito di Carlo Giulio Argan che li invita a collaborare sulla rivista «Libera Struttura». A progetto concluso nel 1966 esplode il loro amore. Esplode realmente poiché entrambi, venti anni lei ventisei lui, avevano già altri matrimoni contratti quasi da bambini. Comunque con grande scandalo, cinque mesi dopo decidono di andare a convivere a Milano.

L’anno dopo, vengono denunciati per concubinaggio. Poi tutta la trafila giuridica, il carcere, e finalmente il divorzio solo quando decidono di avere una figlia, Meta Mari, oggi psicologa, sia perché il legame è abbastanza consolidato, sia per evitare altre ulteriori complicazioni burocratiche, decidono di sposarsi nel 1978 a Milano. Entrando, casualmente nel loro quotidiano si scopre che mentre lui amava far la spesa al supermercato, a lei piaceva solo il mercatino, ma insieme amavano preparare, cucinare e mangiare la pasta. Una specie di rito che li ha uniti giorno per giorno.

Era il 1974 quando Lea Vergine scrisse Il Corpo come Linguaggio, questo saggio diventa il testimone diretto della nascita e della crescita di uno dei più controversi movimenti artistici. Lea Vergine, una delle prime critiche d’arte che ha approfondito questa corrente artistica, evidenziando che il corpo possa essere un mezzo di comunicazione. Prendendo come punto di riferimento il modello di Roman Jakobson che si può applicare anche a forme di comunicazione che utilizzano linguaggi non verbali, si confronterà il processo comunicativo dell’arte con quello specifico della Body Art. Questo processo avviene attraverso sei elementi principali: ‒ Un emittente: la persona che decide di comunicare qualcosa, ovvero l’artista. ‒ Un messaggio: il contenuto. Data la natura aperta e indefinita dell’opera d’arte, il messaggio inviato non sarà definito e limitato, ma sarà aperto a diverse interpretazioni. ‒ Un codice: il sistema di segni usato per comunicare che deve essere conosciuto, parzialmente o interamente, da chi riceverà il messaggio.

Se nel linguaggio verbale sono le lettere che compongono una singola parola, in un quadro sono le linee e il colore, i quali possono trasformarsi in forme, e talvolta in immagini. Nel caso della Body Art i segni utilizzati sono quelli corporei: i gesti, le azioni, le pose. Un contatto: un canale fisico o una connessione psicologica che metta in connessione l’emittente col ricevente. Nel campo dell’arte si può parlare di mezzo che consente la trasmissione del messaggio, il quale corrisponde al supporto. Nell’arte tradizionale il supporto di un quadro è la tela; di una scultura è il marmo o qualsiasi materiale lapideo; di un disegno la carta; per pitture rupestri o affreschi è il muro. Con le Avanguardie il mezzo inizia a mutare, e spesso si usano materiali di scarto, o nuovi materiali come plastica, colori acrilici, etc. Dal momento che nella Body Art si può riconoscere come mezzo il corpo, la conseguenza diretta è che si annulla la differenza fisica tra codice e canale, poiché entrambi avvengono per mezzo di (il codice) e dentro (il canale) lo stesso oggetto – il corpo umano ‒ ma soprattutto con il corpo si identificano sia l’emittente (il soggetto) sia il prodotto artistico finale (l’opera). ‒ Un contesto: l’insieme delle informazioni e conoscenze (linguistiche, storiche, culturali, situazionali e sociali). ‒ Un ricevente: il destinatario del messaggio, cioè il pubblico, il fruitore dell’opera. L’emittente, il ricevente e il messaggio, sono gli elementi del processo per cui è comprensibile una loro variazione da opera a opera.

È ragionevole sostenere che anche il contesto, sia quello specifico e fisico dove avviene lo scambio comunicativo, sia quello più ampio culturale, si modifichi. Se si riesce a concepire che tutti questi elementi possano effettivamente mutare, perché i codici e i mezzi dovrebbero restare inalterati, come cristallizzati e impassibili al passare del tempo? Anche questi due elementi hanno sempre subito variazioni nel corso della storia, le quali possono forse risultare meno evidenti perché mai sono state così radicali come quelle avvenute nel Novecento. Le cose sono in continua mutazione: anche il concetto di arte non è statico e definito, ma, poiché riflette la società, esso evolve così come evolvono gli usi e i costumi di ogni epoca. Il fatto che al corpo sia spesso affidato il ruolo di emittente non è certo una prerogativa della contemporaneità. Fin dai tempi antichi esso è stato portatore di messaggi, i quali variavano di volta in volta, così come mutavano i modi attraverso cui questi messaggi si rendevano visibili sul corpo: incisioni, perforazioni, scarificazioni, tatuaggi, e decorazioni di vario genere, temporanee o permanenti. Il termine tatuaggio, ad esempio, deriva dalla parola tahitiana tatau che l’esploratore inglese James Cook riportò come tatow (convertitasi poi nell’odierna tattoo), rivelando come la pratica fosse già diffusa allora nelle tribù della Polinesia.

Spesso questa prassi aveva lo scopo di identificazione con un gruppo o ceto sociale, come accadeva nell’Isola di Yap e nelle Marianne, dove il tatuaggio era un privilegio dei capi, o nelle Isole Marchesi, dove gli individui appartenenti alle classi sociali più alte si tatuavano completamente il corpo distinguendosi in questo modo dalle persone comuni che invece erano tatuate solo nella regione lombare. Il messaggio comunicato dai corpi era chiaro: «Io appartengo ad un ceto sociale alto», «Io provengo da una classe sociale più bassa». Non sono avvenuti cambiamenti poi così rilevanti da allora: la funzione assunta dai tatuaggi nelle tribù primitive viene oggi delegata a pratiche meno invasive, prima su tutte la scelta di un certo tipo di vestiario, le quali associano spesso l’individuo ad una determinata condizione economica e sociale.

Un’altra ragione alla base di tatuaggi e pitture sul corpo era legata a riti di iniziazione (l’entrata in società di un individuo) e di passaggio all’età adulta, come nel caso delle donne Maisin in Papua Nuova Guinea, i cui visi venivano adornati da tatuaggi per testimoniare il passaggio dall’infanzia alla pubertà, o della tribù dei Ngaju Dayak, in cui i ragazzi, al raggiungimento della maggiore età, venivano tatuati con la “Rosa del Borneo” o Bunga Terung . Non sono solo i tatuaggi ad avere una funzione comunicativa: gli Unni di Attila si procuravano dei tagli sulle guance per manifestare un profondo dolore, generato ad esempio dalla morte di un capo. Secondo lo storico goto Giordane, infatti, alla morte di Attila gli unni «reagirono subito tagliandosi una parte delle capigliature e deturpandosi le facce già deformi con profondi tagli»; e specifica: «Non vogliono piangere un grande guerriero con lacrime e lamentele da donnette, ma con il loro sangue di uomini». I Britanni, invece, attraverso la colorazione dei loro volti di azzurro/blu (derivante dal guado, una cosiddetta “pianta da blu”), volevano incutere terrore ai nemici durante le battaglie, come testimoniato da Gallio Giulio Cesare nel De Bello Gallico.

Il tatuaggio inizia ad essere adottato come mezzo per distinguersi dalla massa omologata e affermare una propria identità a partire dagli anni Sessanta e Settanta. Oggi ha mio parere si è forse trasformato in una moda, cadendo in quel vortice di omologazione che aveva tentato di evitare, ma nella maggior parte dei casi mantiene ancora la funzione originaria di portatore di messaggi. Ogni individuo, attraverso il corpo tatuato, sceglie di rendere visibile un pensiero, un ricordo, una parte di sé che altrimenti resterebbe celata alla vista.

Enzo Mari era un artista e designer che ha vissuto pienamente il periodo della contestazione sessantottina ed ha sperimentato incessantemente, maturando risultati durevoli, basati su una ricerca e su un pensiero rimasti sempre coerenti. L’esperienza di Mari rappresenta nel design italiano un unicum, assolutamente incomparabile a qualsiasi altra figura e ciò è vero non tanto a causa della grandissima quantità di progetti, ma soprattutto per le idee politiche e sociali espresse in numerosi campi, dall’arte figurativa al design, dalla grafica all’allestimento, che prendono le mosse da una fiducia “illuminista” nella ragione e nell’uguaglianza fra gli uomini. Nonostante Mari non abbia mai fatto parte del gruppo radicale, le sue idee sono state e sono tuttora radicali e partono da una critica a tutto tondo del sistema dell’arte e della cultura, ma anche del sistema di produzione e di induzione al consumo. A differenza dei radical, Mari sarebbe rimasto sempre fedele ad un linguaggio tanto complesso nei presupposti filosofici, quanto semplice in termini di caratteristiche formali delle opere. Dalle quali non sarebbe mai trasparsa ironia, ma una serissima ricerca alla semplificazione, alla funzionalità e all’economia.

Egli avrebbe, inoltre, riservato una particolare attenzione verso quell’auspicata uguaglianza tra gli uomini, cui prima si accennava dalla quale sarebbero nati progetti semplici nella forma e nella funzionalità, meno nel meccanismo di progettazione, caratterizzati dall’idea di standard “oggetti uguali per un mondo di eguali” era il suo motto e in alcuni casi poco apprezzati proprio per la loro eccessiva schiettezza. Questi sarebbero stati permeati attorno al principio di eliminazione della ridondanza e di allontanamento della società da quel meccanismo perverso che portava a produrre ed immettere sul mercato oggetti sempre nuovi, sebbene dediti alla medesima funzione. Mari avrebbe definito i suoi progetti orientati a questo impegno come ricerche per la “limitazione dell’obsolescenza espressiva”, su queste avrebbe scritto: «L’apparente ricchezza formale degli oggetti che l’attuale società dei consumi fa proliferare, quasi sempre coincide con un loro decadimento anche formale. Infatti la breve durata, richiesta da continue e urgenti necessità di produzione che favoriscono il susseguirsi delle mode, determina, per forza di cose, una loro nascita affrettata mediante processi superficiali e approssimativi che spesso si risolvono nella riproposta o variazione di particolari formali». Il progettista nel rammaricarsi per l’incapacità dei consumatori di leggere correttamente questo stato di cose avrebbe pensato ai suoi oggetti come espedienti didattici: «Si può contrastare questa situazione cerando di individuare ogni volta il tipo di linguaggio adatto ad aumentare la durata dell’oggetto sia in senso temporale sia in quello della sua disponibilità di adattamento. Chiarendo i tipi di linguaggio se ne definiscono le regole e cioè i modi del progetto».

A differenza degli oggetti radical-pop, spesso colorati e ridondanti, ai limiti col kitsch, gli oggetti “semplici” di Mari si definivano, sebbene secondo modalità diverse, didattici e utili al coinvolgimento dell’utenza. In coinvolgimento non sarebbe partito dalla sensorialità, ma dall’invito al creare razionalmente gli oggetti utili al benessere umano. Al tema dell’utenza Mari avrebbe legato quello del lavoro, considerando il primo utente del progetto, l’operaio che lo realizza e secondariamente colui che ne fruisce. A tale proposito scriveva Arturo Carlo Quintavalle: «Fra tutti i moderni progettisti, designer se preferiamo, Mari si è posto più di ogni altro il problema del lavoro. La questione ha una storia, una storia che traversa differenti ideologie, per cui il problema del lavoro del progettista diventa il problema del lavoro intellettuale e della sua contrapposizione al lavoro manuale» . Quintavalle in questo caso si riferiva esplicitamente all’ideologia politica di Mari, di stampo marxista, che avrebbe portato l’artista e designer ad andare oltre i limiti della sua professione, facendosi autore di un’opera teorica dal titolo Atlante secondo Lenin, carte dello scontro di linea oggi, edita nel 1976 da L’erba voglio Edizioni. In questa sede Mari affrontava il tema del lavoro secondo la filosofia marxista, e lo indicava come trasformazione della natura o dell’ambiente reale da parte dell’uomo, ma anche come momento da vedersi alla luce dei rapporti sociali e nella società capitalistica come alienazione dell’uomo, trasformato in forza-lavoro a favore della produzione dell’oggetto-merce.

Mari, a differenza dei radical designer, non auspicava ad una scomparsa del lavoro, ma cercava di ripensarne le leggi. In quest’ottica, sarebbero state fondamentali le sperimentazioni a metà strada tra artigianato e industria, in cui l’ausilio della macchina non era altro che un modo per sgravare l’uomo dalla parte alienante del lavoro, il gesto manuale e meccanico, atto a produrre merci per falsi bisogni, ed in cui l’artigianato aveva senso solo se concepito come atto di creazione libera ed indipendente da schemi imposti. Seguendo questa strada Mari sarebbe arrivato a trattare la tematica dell’autoprogettazione, gesto estremo dinnanzi ai condizionamenti del consumismo, in cui Mari assommando tutta la sua produzione teorica, avrebbe ribadito con forza che gli scopi primari del progettista erano quello di asservirsi alla società ai fini della sua trasformazione, e quello di condurre l’uomo verso un processo di liberazione dal consumismo e quindi dal lavoro alienato.

La sua formazione avveniva negli anni Cinquanta in maniera insolita, infatti egli abbandonava la scuola negli anni del liceo per dedicarsi a piccoli lavori, tra cui il lavoro di prospettivista presso studi d’architettura milanese come quello di Franco Albini, dei BBPR, di Gio Ponti e si iscriveva alla Scuola Superiore di Arte Applicata all’Industria e successivamente all’Accademia di Brera. In quegli anni egli iniziava ad interessarsi a problematiche riguardanti gli spazi prospettici e la percezione, forse anche grazie allo studio approfondito di queste tematiche in relazione all’opera di Giotto e di Piero della Francesca. Ben presto iniziava a trasformare gli approfondimenti teorici in ricerche pratiche consistenti nella rappresentazione pittorica di ambienti, atte a verificare i fenomeni percettivi. «La percezione dello spazio tridimensionale (nell’accezione di ambiente) è una delle più ambigue poiché la sua comprensione può essere data solamente dalle complesse interrelazioni dei messaggi differentemente recepiti dai diversi sensi del nostro corpo. Tanto più che il definirsi di ogni specifica conoscenza avviene quasi sempre tramite uno solo dei sensi al quale si integrano poi le sole memorie delle esperienze degli altri. Questo fa sì che la percezione della profondità non sia mai diretta, ma solo ricostruita per ipotesi, quindi esperita fenomenicamente a diversi gradi di realtà».

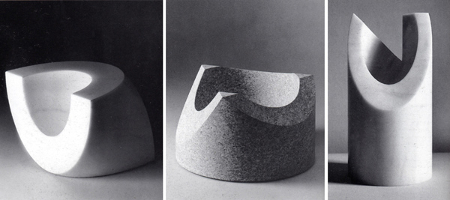

Alle pitture, concepite per lo più ad encausto, ben presto si sarebbe affiancata la realizzazione di modelli tridimensionali di dimensioni variabili, le cosiddette Strutture realizzate con materiali diversi, per lo più a basso costo, come fili, lamiera, carta, cartone, bastoncini, alluminio, ottone, plastica. Spesso si trattava di piccoli ambienti che Renato Pedio definiva come gesti programmati “di conquista dimensionale”. L’esordio pubblico di Mari sarebbe avvenuto nel 1957, quando egli esponeva, presso lo studio d’architettura B24 di Milano, i frutti delle sue ricerche in una mostra dal titolo Enzo Mari: esperimenti colore-volume. Ben presto per il giovane artista sarebbero arrivate altre conferme, infatti di lì a poco sarebbe avvenuto l’avvicinamento a Bruno Munari e agli altri esponenti dell’arte concreta, tra le cui fila sarebbe stato ricondotto anche ad Max Bill, il quale nel 1959 curava l’introduzione ad una monografia dedicata all’artista. In quest’occasione, Bill riconosceva le Strutture come il punto d’incontro tra pittura e plastica, in cui «lo spazio predomina sul colore e gli elementi delle sue opere sono: identiche dimensioni e loro progressiva trasformazione tridimensionalità nella costruzione, ingrandimento di una superficie fino al quintuplo mediante lamelle poggiate verticalmente – in conseguenza di ciò mutazione dell’immagine del quadro a seconda del punto di vista di chi osserva e del suo movimento nello spazio».

Bill, inoltre, rilevava nelle opere di Mari una certa tensione tra il pensiero creativo e il progetto logico, scaturita dalla volontà di trovare le basi per la creazione di un’arte oggettiva. Questo tipo di ricerche solo apparentemente non si legava al design, anzi sin da questi lavori iniziavano ad essere presenti in nuce quelle caratteristiche che avrebbero portato al design: progettualità, comunicabilità, complessità, scambio tra opera e utenza. Di questi legami parlava Renato Pedio, nel suo volume di approfondimento dedicato al lavoro di Mari, dove definiva la progettualità come «esplorazione sistematica degli alfabeti dei termini e dei nessi», la comunicabilità come «verifica semantica al ricevente, per fissare quanto, essendo comune all’utente e all’operatore, possa a buon diritto chiamarsi codice», la complessità, cioè «l’accostamento dei codici diversi ed esplorazione dei nessi intercodice», lo scambio come feedback cioè «colloquio e reciproca modificazione tra l’oggetto e l’utente».

È, inoltre, necessario affermare che per Mari l’opera d’arte era il modello o il prodotto di una ricerca che si basava su una precisa metodologia di lavoro, consistente in una costante progettazione. Si trattava, dunque, di un modo quasi scientifico di intendere l’arte, non più esito di un moto romantico dello spirito saturnino, ma esito o mezzo di una ricerca che per metodologia si avvicinava molto alla progettazione architettonica o di design. Mari non era l’unico a muoversi in questa direzione, infatti nel 1959 nascevano il Gruppo T, fondato a Milano da Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Grazia Varisco, Gabriele De Vecchi e Gianni Colombo e, poco dopo, il Gruppo N, fondato a Padova da Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo Massironi. Con questi gruppi Mari nel 1963 avrebbe firmato il manifesto dell’arte programmata, Arte e libertà, impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee dove si criticava l’idea romantica di arte come espressione isolata della soggettività dell’artista e si proponeva di contro un’arte oggettiva concepita per la collettività e comprensibile da tutti: «La ricerca, concretata attraverso tutte le possibilità della comunicazione visiva (oggetti, film, opere grafiche ecc.) deve essere proposta attraverso i mezzi specifici (percezione visiva) usati con la massima economia (regole gestalt-psicologiche) per stabilire con lo spettatore un contatto, che sia il meno possibile affidato ad ambiguità interpretative individuali (cultura, umore, contingenze geografiche, gusti)». In quella sede, inoltre, veniva esplicitato il ruolo dell’opera d’arte che aveva il compito di attivare la coscienza critica e contribuire all’azione rivoluzionaria. Seguiva una critica dell’idea di cultura della società contemporanea, in cui questa veniva sfruttata e strumentalizzata secondo le finalità dei gruppi di potere.

Per porre fine alla distorsione capitalistica dell’arte, veniva, inoltre, proposto che si conducesse sui fenomeni estetici una verifica sistematica di tipo scientifico, in cui ogni singolo approfondimento sarebbe stato svolto come un’azione di gruppo che avrebbe portato a risultati senza firma. Nello stesso anno Enzo Mari, portavoce anche dei due gruppi artistici, interveniva ad un dibattito organizzato dall’ In/Arch (Istituto Nazionale di Architettura) sul tema “La ricerca estetica di gruppo”. Al dibattito intervenivano anche Giulio Carlo Argan, Corrado Maltese, Manfredo Massironi, Emilio Vedova e Bruno Zevi. In questa occasione Mari sosteneva: «Quando un pittore del Rinascimento faceva un certo discorso usava dei mezzi comprensibili a tutti; quando un pittore della nostra epoca fa il suo discorso, usa dei mezzi comprensibili a se stesso soltanto. Ciò è assurdo perché l’arte deve essere comunicabile. Una necessità che si impone a qualsiasi coscienza è quella di risolvere questo problema trovando un linguaggio comune, un’organizzazione». Mari sottolineava, inoltre come l’impegno di vari gruppi, tra cui il Gruppo N, il Gruppo T, ma anche l’Equipe Cordoba e il gruppo Recherche d’art visuel, stesse andando un questa direzione, con la consapevolezza dell’ urgenza dell’intervento nella società.

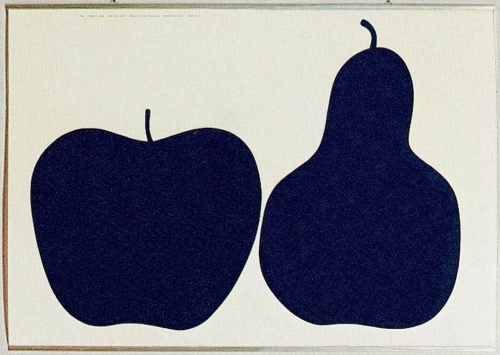

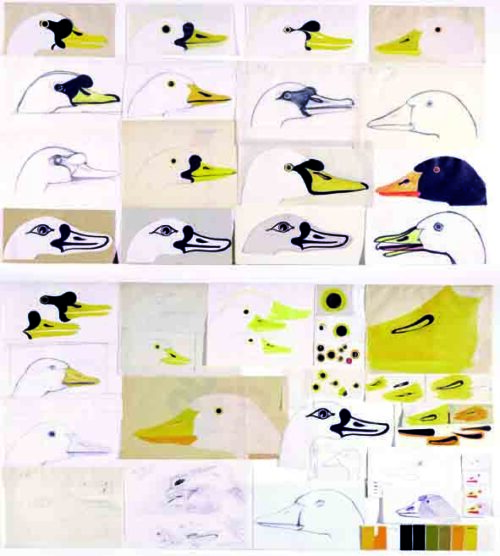

Questo sentimento generalizzato in Europa, era vivo anche a Zagabria dove il giovane critico Matko Mestrovic dava il via alla manifestazione “Nuova Tendenza”. Mari avrebbe esposto alla mostra e nel 1965 sarebbe diventato coordinatore dell’evento, quell’anno dedicato al tema del multiplo d’arte. Sul significato di questi oggetti in quegli anni si erano concentrati numerosi dibattiti, che riguardavano l’aspetto politico del multiplo, il quale si proponeva come oggetto d’arte democratica perché a costo accessibile. Questa via era praticata dall’artista già da vari anni: del 1959 era l’Oggetto a composizione autocondotta che esemplificava la ricerca Del disporsi con naturalezza. Il multiplo veniva realizzato in occasione della mostra sul multiplo d’arte curata dall’artista Daniel Spoerri alla Galleria Danese di Milano e prodotto in una prima edizione limitata dalle Edizioni Mat, successivamente dalla Galleria del Deposito di Genova e delle Edizioni Danese; mentre nel 1963, in occasione della mostra di arte programmata, organizzata da Olivetti, ne veniva realizzata una versione a motore. Dello stesso anno era anche la serie dei cubi di resina, con la quale si intendeva verificare le deformazioni ottiche derivanti dal rapporto tra contenuto e contenitore. Al settore dei multipli appartenevano anche le serigrafie prodotte da Danese tra 1961 e 1967, dal titolo la Serie della natura. Il principio ricercato in questo caso da Mari era quello della già citata limitazione dell’obsolescenza espressiva e da qui scaturiva la ricerca di forme semplici, quasi archetipiche, che fossero comprensibili da tutti anche col passare del tempo.

Nelle serigrafie elementi provenienti dal mondo naturale, animale (come l’oca, la pantera, il lupo, l’orso) o vegetale (come la mela o la pera) venivano isolati e rappresentati nella loro forma comunicativa più semplice e scarna, immediatamente riconoscibile. Pierre Restany a proposito della serie scriveva: «Una mela è una mela». La mela di Enzo Mari sta alla rosa di Gertrude Stein come la forma sta al simbolo: l’elemento funzionale della comunicazione. Enzo Mari filologo di un linguaggio visuale ne crea le radici ma resta insensibile alla produzione delle parole che ne derivano. Egli si pone sulla frontiera della pura funzionalità semantica. Egli oggettiva il reale nella dimensione d’universale significazione. Tutta la sua poetica funzionale è racchiusa nel rigore d’un programma. Enzo Mari e Lea Vergine hanno insegnato che l’arte può dialogare con l’esistenza, e si può dare forma a un progetto politico e di vita.