SAGGISTICA

Sessantasette anni fa, Leonardo Sinisgalli fondava la rivista «Civiltà delle macchine», che diresse per un quinquennio: un raro incontro nella nostra cultura tra scienza, tecnologia ed arte.

Ad un tratto di quell’instancabile recherche che Leonardo Sinisgalli venne conducendo ‒ e che indurrà qualcuno a definirlo il più “proustiano” degli ermetici ‒, gli accade di ricordare le doti di un suo ingegnoso parente, che per la vista troppo debole aveva dovuto abbandonare gli studi, ed accontentarsi d’una piccola mansione al mulino del paese. Era stato lo zio Giovanni ad incantano, da piccolo, spiegandogli con un po’ di colla e un paio di forbici i misteri dell’anello topologico, il nastro percorribile senza interruzioni sulle due facce. «Di tutta quella scienza bambina», annoterà Sinisgalli, «a cui di colpo dovette rinunciare rimasero allo zio alcune attitudini che non perdette mai, la bella scrittura e la capacità di calcoli mentali complicatissimi sugli acini di granturco, sulla resa in farina di un sacco di grano, sulla quantità di carbone deducibile dal taglio di un gruppo di alberi» 1. Precoce incontro con un’immagine di scienza indelebilmente incisa ‒ come tutte le stupefatte immagini dell’infanzia ‒, e convertita in basso continuo, che accompagnerà dal principio alla fine il variare della melodia.

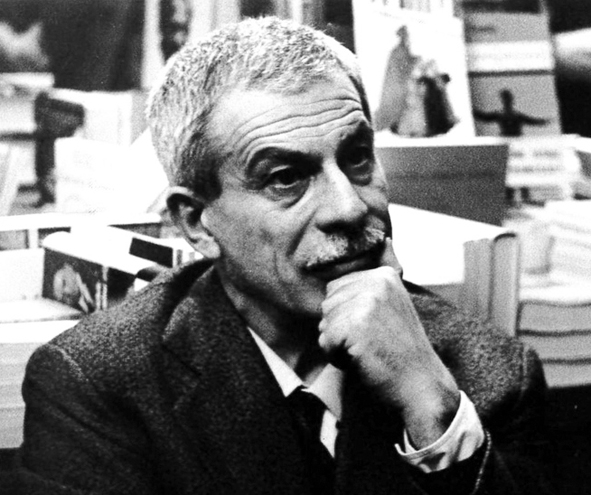

Assomiglia ad un prisma la “scienza bambina” di Sinisgalli: è, anzitutto, nostalgia d’un passato irrecuperabile ‒ l’unità rinascimentale del sapere ‒ e adito ad un’integra dimensione dell’agire umano, non ancora scisso in aree di competenza e discipline; è gioco inventivo di forme e formule, attivo tramite fra ragione e fantasia, ma non meno appare embrione d’un programma, esortazione ad un percorso ritenuto migliore d’altri, e praticabile. Sin dalla giovinezza (gli anni Venti che lo videro esitare fra matematica e poesia, per ritrovarsi infine ingegnere-poeta) s’era in lui annidata quell’idea di creatività che silenziosamente crebbe nel decennio successivo, quando egli celebrò il suo “matrimonio” con l’industria (Pirelli, Olivetti) e varcò la soglia d’un laboratorio ‒ la pubblicità ‒ i cui arredi, strumenti, tecniche erano in buona parte ancora da disegnare 2. Solo nel 1953, tuttavia, fu offerta a Sinisgalli l’occasione per mostrare di che cosa fosse capace il furor cui egli aveva già dedicato un libro composito e singolare.

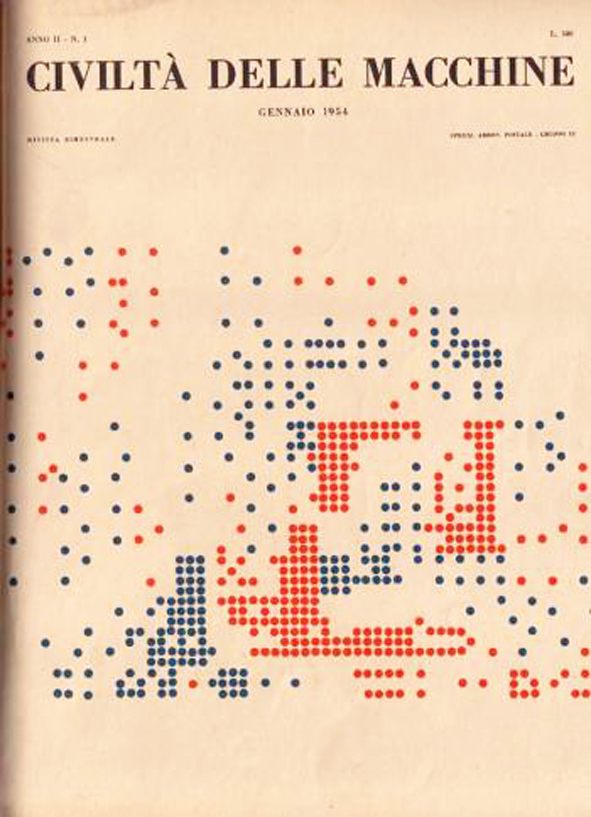

Sessantasette anni esatti sono trascorsi dai primi fascicoli di «Civiltà delle macchine», bimestrale di quella Finmeccanica sotto la cui guida operavano una trentina d’aziende in svariati settori: aeronautica e astronautica, applicazione e calcolo, chimica, cibernetica, cantieri navali e ferrovie, metallurgia. Provenendo dalla Pirelli, era appena passato a dirigere la finanziaria di Stato Giuseppe Luraghi, che con Sinisgalli aveva una lunga amicizia e comunanza di vedute: già nel ’48 l’house organ del gruppo privato milanese recò il segno della loro collaborazione. Ancorché sollecitando vie di fuga dall’“inaridimento del tecnicismo ad oltranza”, che solo la cultura avrebbe potuto additare, Pirelli conservò nondimeno il profilo d’una rivista aziendale 3. Da quei limiti traboccò subito, invece, «Civiltà delle macchine», stampata in diecimila copie presso l’ILTE di Torino: ad accorgersene basta il cartoncino bianco e ruvido della prima copertina, dov’erano riprodotti taluni studi leonardiani sul volo. «Un cibo forte ‒ commenterà Sinisgalli ‒, di sapore insolito, una vivanda nuova e ricca», un oggetto confezionato con cura artigianale e straordinario rigore grafico: scarse fotografie e gran copia di disegni 4. Agli autori, molti dei quali reclutati fra coloro che con Vittorini avevano condiviso l’esperienza del «Politecnico», si chiedevano lunghi articoli e indagini esaurienti, che servissero a far conoscere un’Italia e un mondo in rapida, ma sovente inavvertita trasformazione.

Ecco dunque l’irrompere delle macchine, sempre più assidue e numerose sulla scena di quel giovane dopoguerra: un evento cui Sinisgalli, benché incline al mito della sua Lucania arcaica e contadina, fu tra i pochi che allora seppero prestare intelligente attenzione. Gli scriveva Ungaretti, sul primo numero della rivista, che un “prodigio metrico” era racchiuso nelle calcolatrici capaci di risolvere quasi istantaneamente equazioni che sarebbero costate al matematico anni di lavoro. Senonché l’uomo, fosse pure rigorosissimo scienziato, restava comunque un essere di natura, suscettibile di emozioni, e non sembrava lecito consentire alla metrica di soverchiare la natura, di cancellare qualità ignote alla macchina: amore, dolore, tolleranza, pietà, ironia, fantasia. Il vecchio poeta che così ammoniva era tuttavia lo stesso che, secondo una recente testimonianza di Gillo Dorfles, in viaggio per Venezia, sul ponte lagunare s’era entusiasmato «quando ci apparvero le sagome scintillanti degli impianti industriali di Marghera tra la sottile nebbia d’un tramonto settembrino» 5. Traspare, quel medesimo entusiasmo, quasi da ogni pagina del periodico che Sinisgalli diresse per cinque anni, inseguendo un’osmosi fra arte e scienza che sola avrebbe valorizzato il “regno dell’Utile”. Chi, come Gadda, tra uomini e macchine aveva a lungo vissuto, delle seconde ben conosceva l’ininterrotta fascinazione, simile nell’infanzia a quella del rituale magico sull’evocatore di demoni, nella giovinezza simbolo di razionalità e precisione, nella maturità organo moltiplicatore d’opere e di ricchezza. Quanto ad errori e orrori ‒ continuava il lombardo ingegnere ‒ «certo è più serena vita nel prato, al rezzo antico del faggio, le labbra alle fistole nell’eternità chiara del meriggio», ma con la macchina l’uomo aveva conquistato un’insostituibile estensione delle sue possibilità biologiche, aggiogato alla sua storia un’energia che in origine non gli apparteneva. E soltanto “infiniti benefizi” vi scorgeva ed elencava Alberto Moravia, i mali del macchinismo derivando, a suo parere, da una superabile imperfezione: «come la lancia di Achille, la macchina, ne siamo sicuri, potrà un giorno guarire le ferite che essa ha inferto all’umanità». Altri, che Sinisgalli invitò a dire la loro sul tema, confessarono, come Giansiro Ferrata, di sentir sempre per le

macchine «l’affetto e la fiducia di quando ero ragazzo», in una Milano che andava riempiendosi di tram elettrici e automobili; oppure difesero, come Arturo Tofanelli, la meccanizzazione dall’accusa d’aver generato la crisi spirituale del presente, e ne apprezzarono l’essere, nella lotta contro la miseria, “dalla parte di chi lavora”: «bisogna aver visto che cos’è l’arrivo di un ciclomotore nella casa di una famiglia operaia, per sopportarne i rumori» 6.

Mentre «Civiltà delle macchine» entrava nel secondo anno di vita, Luraghi indirizzò a Sinisgalli lodi per l’impresa che s’era rivelata originalissima invenzione: «non esiste in Italia né, credo, altrove una pubblicazione come questa, in cui vediamo il poeta stupirsi di una caldaia a vapore, l’ingegnere godersi i meccanismi di vecchi catenacci, l’architetto escogitare linguaggi nuovi, il matematico creare topi elettrici, il pittore bambino raffigurare fate e angeli al posto di macchine e uomini». Là si guardava al gioco pericoloso della vita come da un “castello incantato” ‒ stupore e ottimismo ‒; si tramutavano i numeri in segni pieni di mistero, e l’intelligenza diventava un miracolo generatore di nuovi miracoli. Là si assisteva con meraviglia ed emotiva partecipazione alla nascita di automi “più belli di noi” ‒ fasci di cavi elettrici a formarne il sistema nervoso e visceri di ingranaggi esatti “che non soffrono dispepsie” ‒, e se ne narravano moltiplicazione e perfezionamento. In tutto quel fantastico lavorio, Sinisgalli aveva saputo cogliere la “civiltà”, mostrando come Marconi e Picasso, il motore atomico e la prima figurazione rupestre avessero lo stesso valore. Laddove, e non a caso, Luraghi parlava in proposito d’un “bagno d’innocenza”, due anni dopo Dino Buzzati riferiva di cose varie, e contrastanti, sentite dire sul periodico della Finmeccanica, che con la

serietà, e talora austerità dei suoi testi rappresentava comunque “una punta d’estrema avanguardia”. Rivista letteraria o di divulgazione scientifica? Né l’una né l’altra, oppure entrambe, o forse altro ancora. Certi articoli potevano anche riuscire difficili, o impossibili al lettore non specialista, il quale però, “trattato su un piede di assoluta parità”, avrebbe fatto di tutto per essere all’altezza: lui pertanto ad innalzarsi, non il divulgatore a scendere di livello. Ai contributi ostici, inoltre, se ne affiancavano di accessibili e cordiali: «il salotto è piacevole e elegante, il padrone di casa amabilissimo. Se poi di tanto in tanto entra un mago che tiene discorsi un poco astrusi, lo si ascolta, per lo meno si prova a stargli dietro. Quando ci si riesce, è una soddisfazione. E ciò avviene più spesso di quanto non si creda». A Sinisgalli, con molta enfasi, Buzzati attribuiva il merito d’aver realizzato qualcosa di nuovo, senza precedenti: natura di poeta, cultura d’ingegnere e passione per le avventure matematiche si sarebbero in lui fuse a scoprire «tutta una serie di imprevedibili rispondenze e affinità, tutta una serie di segreti vasi comunicanti». In ciò stava l’interesse maggiore suscitato da «Civiltà delle macchine», nel suo perforare sistematicamente le paratie stagne, nel rompere schemi e rimescolar categorie. Un unico rimpianto avanzò, in conclusione, Buzzati: che a pagare il bimestrale non bastassero le vendite ed occorresse il mecenate; ma era fenomeno comprensibile, ed accettabile, data l’estrema povertà (non solo economica) in cui versava il paese a quel tempo 7.

«Io volevo sfondare ‒ dirà Sinisgalli in un’intervista del ’65 ‒ le porte dei laboratori, delle specole, delle celle. M’ero convinto che c’è una simbiosi tra intelletto e istinto, ragione e passione, reale e immaginario» 8. Chi prenda in mano l’antologia allestita da Scheiwiller, o meglio ancora i fascicoli delle prime annate, s’accorge di quanto abbia spaziato la vigile curiosità del direttore, di quali competenze siano state mobilitate e su quali giovani forze essa abbia fatto leva. Balzano evidenti, anzitutto, l’istigazione a scrutare i sintomi d’una modernità accelerata dagli impulsi della tecnica, il tentativo di comprenderne strutture e movenze, la volontà di addomesticarne i minacciosi spettri. Appena le si fosse studiate come espressioni d’una civiltà in celere mutamento, e a stretto confronto con il passato ‒ donde la notevole frequenza, in «Civiltà delle macchine», di saggi storici ‒ non avrebbero dovuto inquietare le novità che via via s’annunciavano in campo aerospaziale e automobilistico, energetico e cibernetico. A minor ragione il loro insorgere sarebbe sembrato preoccupante quando si fosse percepito come l’arte stessa, direzione: di ciò il periodico dette ripetute prove. Apposta sosteneva Argan, nel numero d’apertura, che era una “capacità estetica” a distinguere l’uomo moderno, libero da ogni pregiudizio e da ogni principio d’autorità, e a garantirlo contro la degradazione a mero strumento produttivo. E sull’“indiscutibile parallelismo” riscontrabile nella più recente operosità artistica con certe configurazioni tecnico-industriali insisteva pochi mesi dopo Dorfles, trattandone come d’una spontanea, creativa colleganza. Nel ’55 un’esposizione sulle arti plastiche e la civiltà delle macchine verrà ideata a Roma, Galleria d’arte moderna, da Sinisgalli e da Enrico Prampolini: quadri e sculture si disporranno accanto a utensili d’acciaio, organi di trasmissione e colate di fonderia, così da svelare la propria “viscerale parentela”.

«Io volevo sfondare ‒ dirà Sinisgalli in un’intervista del ’65 ‒ le porte dei laboratori, delle specole, delle celle. M’ero convinto che c’è una simbiosi tra intelletto e istinto, ragione e passione, reale e immaginario» 8. Chi prenda in mano l’antologia allestita da Scheiwiller, o meglio ancora i fascicoli delle prime annate, s’accorge di quanto abbia spaziato la vigile curiosità del direttore, di quali competenze siano state mobilitate e su quali giovani forze essa abbia fatto leva. Balzano evidenti, anzitutto, l’istigazione a scrutare i sintomi d’una modernità accelerata dagli impulsi della tecnica, il tentativo di comprenderne strutture e movenze, la volontà di addomesticarne i minacciosi spettri. Appena le si fosse studiate come espressioni d’una civiltà in celere mutamento, e a stretto confronto con il passato ‒ donde la notevole frequenza, in «Civiltà delle macchine», di saggi storici ‒ non avrebbero dovuto inquietare le novità che via via s’annunciavano in campo aerospaziale e automobilistico, energetico e cibernetico. A minor ragione il loro insorgere sarebbe sembrato preoccupante quando si fosse percepito come l’arte stessa, direzione: di ciò il periodico dette ripetute prove. Apposta sosteneva Argan, nel numero d’apertura, che era una “capacità estetica” a distinguere l’uomo moderno, libero da ogni pregiudizio e da ogni principio d’autorità, e a garantirlo contro la degradazione a mero strumento produttivo. E sull’“indiscutibile parallelismo” riscontrabile nella più recente operosità artistica con certe configurazioni tecnico-industriali insisteva pochi mesi dopo Dorfles, trattandone come d’una spontanea, creativa colleganza. Nel ’55 un’esposizione sulle arti plastiche e la civiltà delle macchine verrà ideata a Roma, Galleria d’arte moderna, da Sinisgalli e da Enrico Prampolini: quadri e sculture si disporranno accanto a utensili d’acciaio, organi di trasmissione e colate di fonderia, così da svelare la propria “viscerale parentela”.

Più tardi, scrivendo di Cézanne o di Francis Bacon, di Jean Arp o di Max Ernst, di Burri, di Fontana o di Morandi, Sinisgalli resterà fedele ad un’analisi critica che l’oggetto d’arte avrebbe voluto cogliere quale scheggia d’una visione del mondo in un’età in cui di ogni visione del mondo, volenti o nolenti, era ormai vettore la conoscenza scientifica 9.

Non si poteva negare, in quei lontani anni Cinquanta, che sui ritrovati della scienza gettasse ombra il terrore d’una nuova guerra, e che vi s’azzuffassero le opposte ideologie.

Eran preoccupazione dominante, e a lungo lo saranno, quegli impieghi bellici che il nucleare avevano generato e che sembravano costituirne una sorta di peccato originale: di tutto ciò indubbiamente resta traccia in «Civiltà delle macchine», benché ai suoi collaboratori ispirassero scarsa simpatia le denunce apocalittiche di Robert Jungk (Il futuro è già cominciato) e la sottesa nostalgia d’un mondo di stasi e di saggezza, dove gli uomini s’attenessero a presunti limiti loro assegnati da Dio o dalla Natura.

Nulla sarebbe stato meno catastrofico, in realtà, e anche meno pensabile, d’un arresto dello sviluppo tecnico; il che non escludeva ansiosi interrogativi circa la sua rapidità, così ben suggeriti da due versi di Queneau: «Le singe, sans effort, le singe devint homme / lequel un peu plus tard désagrégea l’atome». E se quell’uomo già scimmia, nel suo nevrotico giocherellare con ordigni complicati ‒ si domandava Sergio Solini ‒, avesse finito per mandare tutto all’aria in una spettacolosa esplosione? Era una “situazione limite” ‒ secondo Enzo Paci ‒ quella che si stava vivendo, cosiffatta da imporre una drammatica alternativa: o adeguare i principi etici e l’organizzazione sociale all’altezza raggiunta dai mezzi tecnici, o prepararsi a imminenti esiti distruttivi. Un apparente paradosso consisteva in ciò, che la macchina destinata a liberare l’uomo fosse in procinto di renderlo schiavo: apparente, tuttavia, giacché non alla macchina andava imputata l’effettiva responsabilità, ma al comportamento umano. Non solo: le “nuove” macchine del dopoguerra erano, per eccellenza, quelle in grado «di guardare indietro ai propri risultati e di regolare così la propria azione in un dato campo di probabilità»: nel feed-back Paci segnalava un elemento differenziale rispetto alla linearità del meccanicismo newtoniano. C’era qualcosa del processo evolutivo nell’omeostasi, e non per nulla Norbert Wiener aveva parlato di “macchine darwiniane” assimilabili ad organismi. Se le si fosse prese a modello, tutta la natura, e la stessa storia umana avrebbero assunto sembianza d’un complicato processo organico, dove all’uomo sarebbe spettato di scoprire vie e d’inventare mezzi a scanso del disordine e dell’entropia 10.

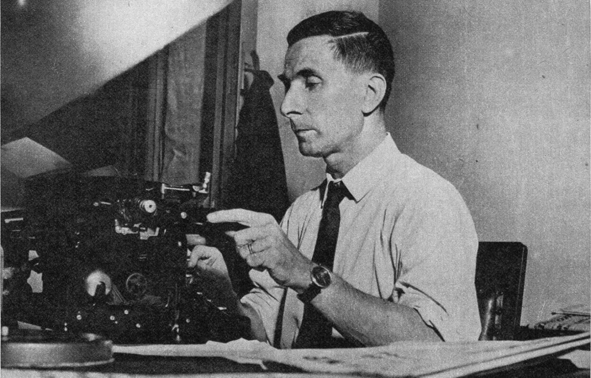

Sinisgalli s’era avvalso della consulenza di Vittorio Somenzi, che in quegli anni aveva iniziato a familiarizzare la cultura italiana con l’astro nascente della cibernetica. Assai prima che si discutesse d’“intelligenza artificiale”, inoltre, egli era stato persuaso da Silvio Ceccato ‒ apostolo di quell’eresia filosofica che fu l’operazionismo ‒ a condividere il progetto d’una macchina “pensante e parlante”, a modo suo simulatrice di elementari processi mentali. Adamo II, come Sinisgalli stesso battezzò quel groviglio di circuiti elettrici, nacque in pochi mesi dal connubio fra le teorie logico-linguistiche di Ceccato e la perizia tecnica di un giovane ingegnere convertito al verbo, Enrico Maretti, e fu esposto a Milano nella primavera del 1956, in occasione d’una mostra che accompagnò il Convegno internazionale sui problemi dell’automatismo indetto dal CNR. Appartenendo alla rivista che ne aveva finanziato la costruzione, sembra che l’automa molto ammirato e discusso, fosse infine rispedito a Roma per essere conservato negli uffici di Piazza del Popolo. Dove, tuttavia, non giunse mai: forse smarritosi per strada, oppure smontato e venduto a pezzi.

Sinisgalli s’era avvalso della consulenza di Vittorio Somenzi, che in quegli anni aveva iniziato a familiarizzare la cultura italiana con l’astro nascente della cibernetica. Assai prima che si discutesse d’“intelligenza artificiale”, inoltre, egli era stato persuaso da Silvio Ceccato ‒ apostolo di quell’eresia filosofica che fu l’operazionismo ‒ a condividere il progetto d’una macchina “pensante e parlante”, a modo suo simulatrice di elementari processi mentali. Adamo II, come Sinisgalli stesso battezzò quel groviglio di circuiti elettrici, nacque in pochi mesi dal connubio fra le teorie logico-linguistiche di Ceccato e la perizia tecnica di un giovane ingegnere convertito al verbo, Enrico Maretti, e fu esposto a Milano nella primavera del 1956, in occasione d’una mostra che accompagnò il Convegno internazionale sui problemi dell’automatismo indetto dal CNR. Appartenendo alla rivista che ne aveva finanziato la costruzione, sembra che l’automa molto ammirato e discusso, fosse infine rispedito a Roma per essere conservato negli uffici di Piazza del Popolo. Dove, tuttavia, non giunse mai: forse smarritosi per strada, oppure smontato e venduto a pezzi.

Sorte singolare, scomparvero anche le riprese televisive che ne illustravano il funzionamento, e ciò che in definitiva sopravvisse di Adamo II furono soltanto i disegni 11.

Non molto a lungo, del resto, durò l’esperienza editoriale attorno a cui un’insolita sinergia si era determinata, riscuotendo largo consenso. Già l’anno successivo, il 1957, l’Iri subentrò alla Finmeccanica, dalla cui direzione Luraghi si era dimesso, nella proprietà della testata: Sinisgalli lottò per mantenerne integra la fisionomia, ma infine dovette desistere, non senza che conflitti e sgradevoli vicende lasciassero in lui una profonda amarezza. Significativamente, egli conserverà poi in biblioteca, e considererà “suoi” solo i primi ventisei fascicoli di «Civiltà delle macchine» che frattanto, mantenendo il medesimo titolo ma mutando non poco indirizzo, continuò per la sua strada.

_____________________

1 L. Sinisgalli, Un disegno di Scipione e altri racconti, Mondadori, Milano, 1975, pp. 18-19.

2 Cfr. C. Pogliano, Leonardo Sinisgalli, Belfagor, n. 48, 30 novembre, 1993.

3 Cfr. Pirelli. Antologia di una rivista, Scheiwiller, Milano, 1987.

4 L. Sinisgalli, «Civiltà delle macchine», Il Mattino, n- 87, 10 giugno 1978, p. 3.

5 G. Dorfles, introduzione a Civiltà delle macchine. Antologia di una rivista 1953-1957, a cura di V. Scheiwiller, Scheiwiller, Milano, 1989, p. IX; la lettera di Ungaretti è a p. 3.

6 Le lettere di Gadda, Moravia, Ferrata, Tofanelli, Luraghi e Buzzati sono alle pp. 5-13 della citata antologia, e uscirono su «Civiltà delle macchine» tra il febbraio e il settembre 1953.

7 Ivi, pp. 14-17, per le lettere di Luraghi e Buzzati (gennaio 1954 e gennaio 1956).

8 Cfr. F. Camon, Il mestiere di poeta, Lerici, Milano, 1965, pp. 100-01.

9 Per il Sinisgalli critico d’arte, si veda I martedì colorati, Immordino, Genova 1967, una raccolta di suoi articoli comparsi nel corso del 1967 su «Tempo Illustrato».

10 S. Solmi, Un’ombra sulla civiltà delle macchine ed E. Paci, La tecnica e la libertà dell’uomo, rispettivamente n. 1 e n. 5, 1954, nell’antologia alle pp. 354-58 e 349-53.

11 E. Maretti, Adamo Il, n. 3, 1956 (nell’antologia, pp. 191-203); S. Ceccato, Leonardo Sinisgalli, civiltà delle macchine e Adamo TI in Atti del simposio di studi su Leonardo Sinisgalli, Matera- Montemurro 14-16 maggio 1982, Liantonio, Matera, 1987, pp. 495-504.

Biografia di Claudio Pogliano